2025-08-15 19:35:07 作者:文/李亚辉 陈菲 图/徐玉凤 王奕涵 李亚辉 来源:外国语学院 浏览数:0

8月11日,外国语学院“耕传农脉,译通古今”实践团走进青岛市城阳区博物馆,运用数字化技术和多语种桥梁,开展了以传统文化活化利用与乡村振兴为主题的深度社会实践。

实践的深度,始于对历史细节的敬畏与求真。在城阳区博物馆内,实践团成员们屏息凝神,手持高倍放大镜对馆藏的汉代陶俑进行“微距级”观察。这些陶俑并非王侯将相的奢华陪葬,而是北朝普通农夫、工匠的生动写照。队长李亚辉表示,陶俑肩上的扁担压痕如此清晰,脚底粘连的“团粒状”泥土模型,与城阳本地棕壤结构高度吻合——这正是先民“脚踏实地”耕作最直接的物证!

团队系统采集关键信息,运用高清影像设备记录陶俑服饰上象征五谷丰登的几何纹饰;细致分析陶俑或播种、或灌溉、或席地休憩的劳作姿态,依托英语、德语、法语等多语种优势,制作多语传播视频并在新媒体平台广泛推广。成员王奕涵认为“磨农具”的陶俑令她触动最深,她专注的神情和指关节的刻画,与爷爷在院里磨镰刀时的样子如出一辙。这跨越千年的共鸣,就是农耕文明生生不息的根脉。这“沾满历史泥土”的课堂,让冰冷的陶土拥有了生命的温度,成员们深刻体悟到“粒粒皆辛苦”的真谛与代代相传的匠心,为后续文化解读奠定了坚实可信基础——确保每一个结论、每一段解说都源于严谨的物证。

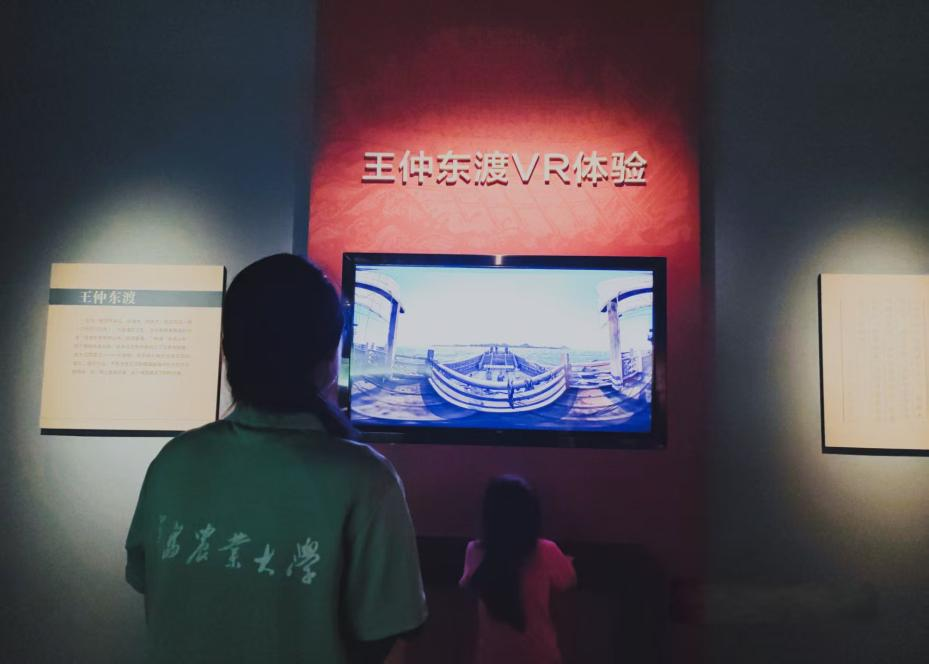

实践的活力,在于用创新科技唤醒沉睡的历史。在博物馆的数字化体验区,团队进行了VR体验。精心设计的可控交互科技赋能尘封的农事智慧转化为可感可知的沉浸式体验,瞬间拉近了千年时空的距离,让历史在指尖焕发勃勃生机。

实践的价值,在于让中华优秀农耕文明的光辉照亮世界;实践的成果,终将落脚于服务乡野大地。面对陶俑背后复杂的农耕术语和深层文化隐喻,团队深知,简单翻译词语远远不够,必须实现文化内涵的精准阐释。城阳之行,是知识的丰收,更是行动的号角。实践团正系统化推进成果转化,探索文化赋能乡村振兴的“青农方案”。

指导老师徐玉凤表示,当严谨的学术思维遇见温热的农耕文明,文化遗产的“活态双创”便找到了科技赋能、语言架桥、振兴落地的青春路径。盛夏的城阳,北朝陶俑静默依旧,但青岛农业大学外国语学院“耕传农脉,译通古今”实践团的青春力量,已为其注入了新的生命。他们以数字技术为笔,多语种为墨,让千年农耕智慧在新时代的田野上,焕发出照亮乡村振兴之路的璀璨光芒。