2025-08-13 14:23:30 作者:文/李亚辉 陈钰 尹肇强 图/李亚辉 来源:外国语学院 浏览数:0

2025年8月10日,外国语学院“耕传农脉 译通古今”实践团走进中国科学院计算技术研究所智能算法安全全国重点实验室,与程学旗研究员、陈薇研究员、冯洋研究员等顶尖科学家展开深度对话,尝试将算法安全“可信、可管、可控、可解释”的核心理念植入外语学科,破解农耕文化多模态国际传播难题。

实验室主任程学旗研究员介绍了构建智能算法理论体系、打造数字基础设施、服务国家重大需求这三大核心使命。技术突破的核心在于对底层逻辑的精准把控,这与文化传播中准确把握核心内涵是相通的。当超级计算机模拟平台呈现出龙芯芯片的精密架构,当超导计算机以每秒千万亿次的速度演绎着数字世界的运行法则,实践团成员们豁然开朗——农耕文化的跨时空传承,同样需要构建坚实的“技术底座”,确保解读的准确性。比如用外语大模型传播“二十四节气”,不仅要翻译术语,更要让动画、音频等载体准确传递其中蕴含的生态智慧。

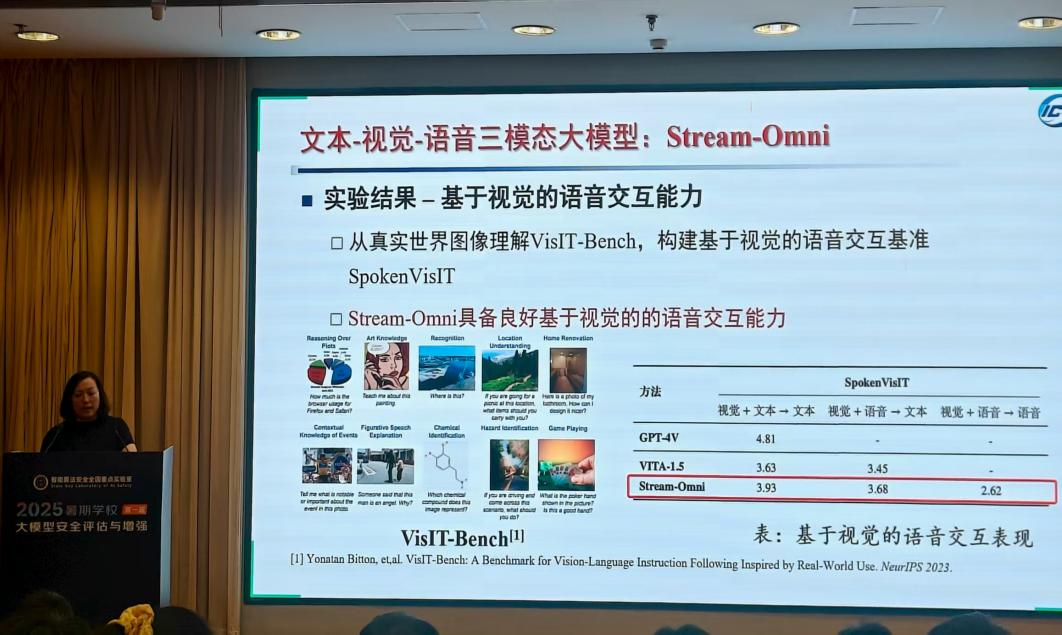

大模型时代的机器学习广泛分布于语言、视觉、科学发现等领域。冯洋研究员分析了文本-视觉-语言三模态大模型Stream-Omni,解读了基于视觉的语言交互标准,使实践团结合农耕文化更深入地了解当前技术痛点:面向农业科技群体时,模型难以融合图像、视频实现直观技术表达;针对传统文化爱好者,多模态叙事感染力受限;更关键的是,文化内涵常因算法偏差被误读。这一发现与现代前沿研究形成强烈共鸣——当VR重构的农耕场景与外语解说结合,受众不仅能“看见”曲辕犁的结构,更能“理解”其背后“顺天应时”的哲学。

指导老师线郁指出:“这相当于为文化传播装上‘安全芯片’。就像龙芯芯片通过指令集优化提升性能,我们也要构建文化传播的‘指令集’,让每个农耕符号的翻译都经得起历史与现实的双重校验。”当技术思维与人文精神共振,就能在硅基与碳基共存的未来,为数字世界注入文化温度。

返程途中,团队成员手持研学笔记,更怀揣着用算法思维锻造的“文化密钥”,计划将“四可”框架融入外语大模型开发,尝试构建农耕文化多模态语料库,设计跨语言文化验证算法。学术导师徐玉凤表示翻译语言只是起点,解释文化逻辑才是终点。当技术成为文化基因的载体,古老的农耕智慧就能在数字时代焕发新生。

在这场科技与人文的对话中,青岛农大学子以青春视角重新定义了外语学科的使命。他们相信随着“文化+技术”双引擎的启动,农耕文化不仅能跨越语言障碍,更将突破模态限制,在国际舞台上实现精准传播。当超级计算机遇见二十四节气,当编程语言解码农耕智慧,一个既有科技硬度又具文化温度的未来,正从实验室走向田野,从代码走进人心。